Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2007 otto operai dello stabilimento ThyssenKrupp di Torino furono investiti dalla fuoriuscita di olio bollente.

Un solo operaio riuscì a salvarsi miracolosamente; gli altri sette, invece, morirono, bruciati vivi, dopo sofferenze indicibili. Questa tragedia non fu una tragica fatalità. Avvenne a causa delle condizioni di estrema precarietà e insicurezza nelle quali gli operai erano costretti a lavorare. Furono veri e propri omicidi. Nei processi che seguirono alcuni responsabili furono condannati ma i principali colpevoli vivono in Germania ancora a piede libero.

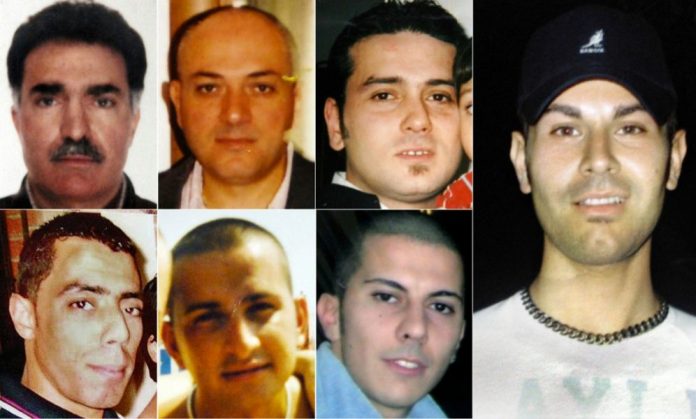

Noi vogliamo ricordare i nomi dei sette operai uccisi: Antonio Schiavone, Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo, Bruno Santino.

Dopo questa tragedia ci furono promesse di affrontare la questione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il risultato fu quello di un progressivo ammorbidimento delle sanzioni previste nel “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” e una diminuzione, di fatto, delle risorse economiche e umane destinate alla prevenzione e al controllo della sicurezza nel lavoro. Anche la giustizia è stata carente. Tra prescrizione, cavilli vari e normative ambigue e interpretabili, moltissimi processi sono finiti in un nulla di fatto o in interminabili udienze. Ad esempio è bene ricordare il primo processo Marlane-Marzotto terminato con “nessun colpevole” a fronte di oltre cento lavoratori deceduti per malattia riconducibile alle condizioni di lavoro. In definitiva le pochissime condanne che ci sono state sono finite in poca cosa e in nessun deterrente.

Le condizioni nelle quali si lavora abitualmente sono rimaste le stesse, anzi sono spesso peggiorate. La corsa alla competizione anche tra i lavoratori e l’aumento della precarietà (bassi salari, abituale ricatto occupazionale usato per diminuire i costi, aumento dei ritmi di lavoro e della conseguente alienazione, progressivo invecchiamento di lavoratrici e lavoratori che non riescono ad andare in pensione …) hanno determinato la situazione che si vive ogni giorno.

Tutte le promesse di maggiore sicurezza si sono rivelate pura e semplice propaganda. Tutti i governi che sono stati in carica dal 2008 a oggi si sono occupati d’altro. Chi vive del proprio lavoro ha continuato a morire per infortunio e per malattia professionale. Non c’è stata nessuna tregua o armistizio.

È bene che si sappia che, in questi ultimi dodici anni, oltre 7.500 sono state le vittime per infortunio nei luoghi di lavoro, che diventano oltre 15.000 se si considerano anche le lavoratrici e i lavoratori morti per strada o in itinere.

Una carneficina come e peggio di una guerra. Perché questa è la guerra tra capitale e lavoro.

È bene anche sapere che il 2018 è stato l’anno peggiore da quel tragico dicembre 2017 con oltre 700 morti per infortunio nei luoghi di lavoro e che ad oggi, 6 dicembre 2019, sono oltre 660 i lavoratori morti nei luoghi di lavoro da inizio anno.

Infine è doveroso avere coscienza che ogni anno migliaia di persone muoiono per malattie professionali o dovute all’inquinamento prodotto da attività produttive poco o per niente sicure. L’ex ILVA è un esempio eclatante, così come lo sono le varie discariche di rifiuti tossici che vengono “scoperte” nei vari territori del nostro paese.

Queste morti non sono fatalità né qualcosa di inevitabile. E non sono neppure un “tributo dovuto al progresso”. Sono il risultato di un modello di sviluppo spaventoso e irriformabile che privilegia il profitto individuale e che considera la sicurezza nel lavoro un costo che può e deve essere abbattuto.

È il risultato tragico del considerare il mercato motore di qualsiasi cosa, una specie di divino feticcio e chi vive del proprio lavoro null’altro che “capitale umano”, pezzi di ricambio che possono essere scartati quando non servono più.

Meccanismi di una macchina infernale ai quali al massimo bisogna riservare qualche parola di cordoglio quando “si rompono”.

Niente di più.